denominator

50000

37 record(s)

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Scale

Resolution

-

La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des Milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE.

-

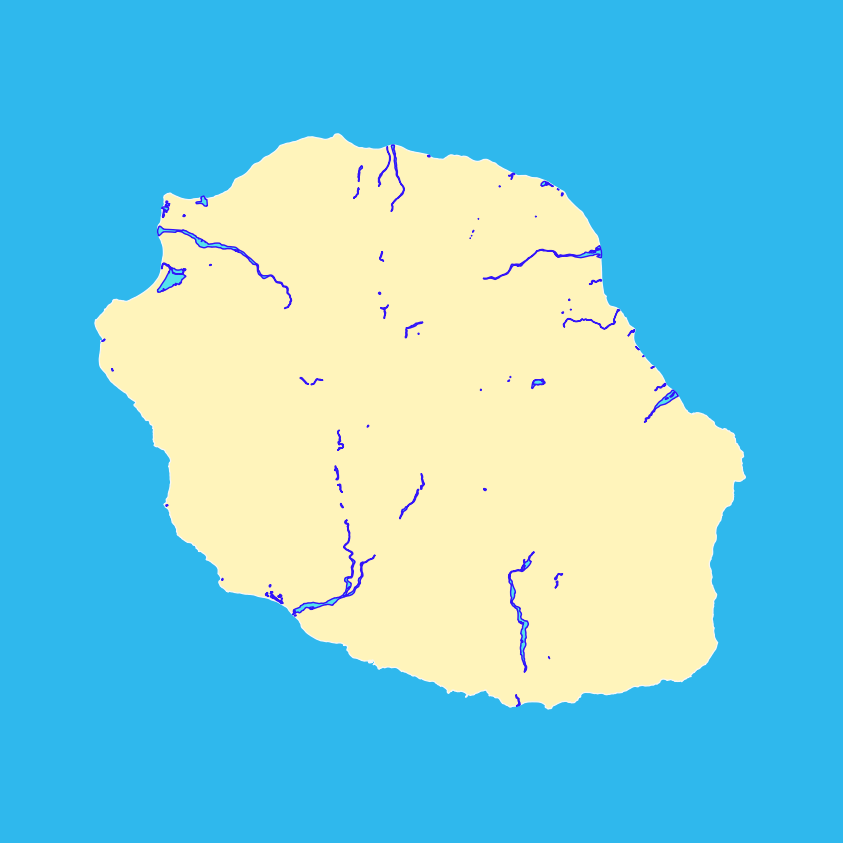

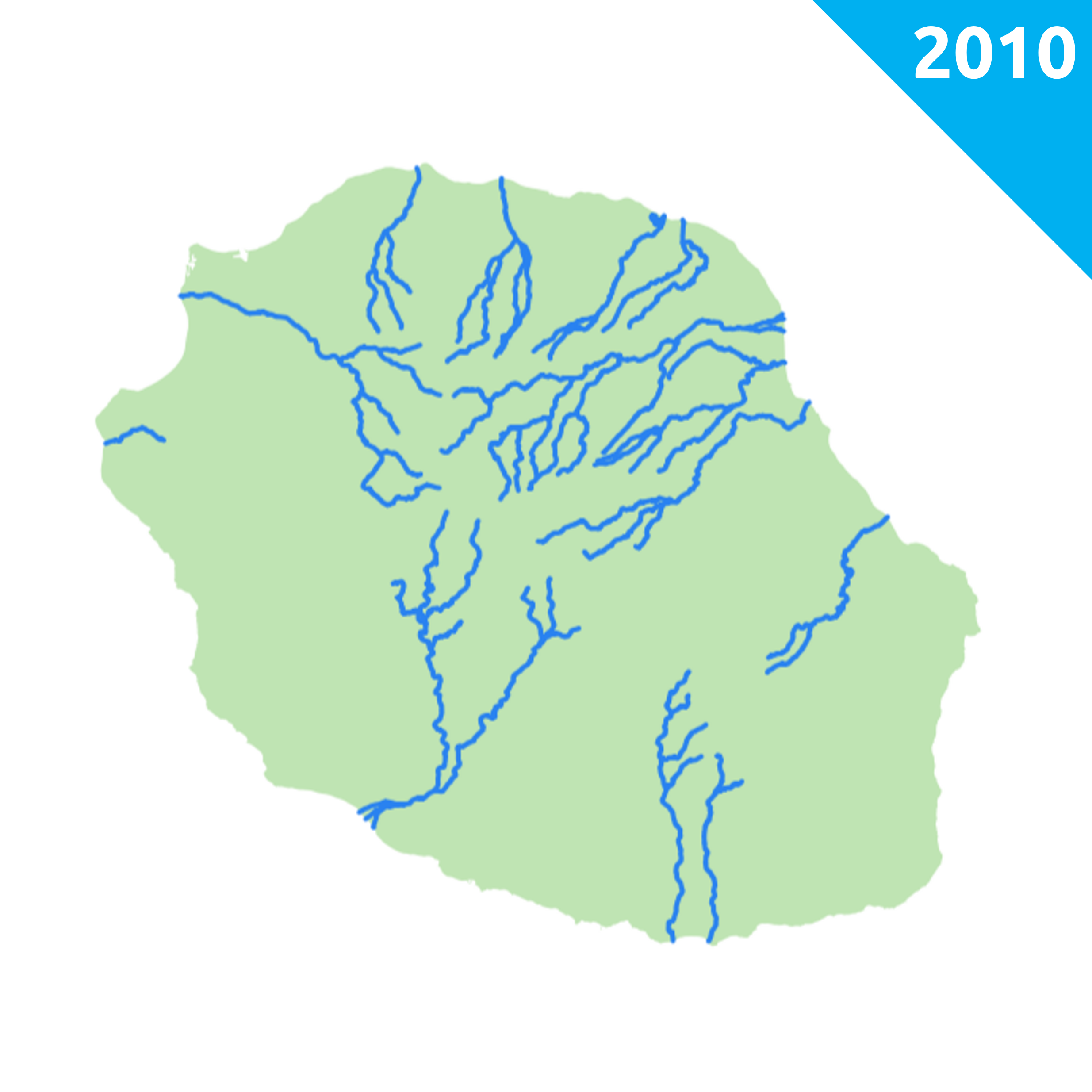

Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous-milieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu : 0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs sous-secteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711, P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants. Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs hydrographiques (tout commencant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000 Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique est décomposée en éléments hydrographique de surface. Dans certains cas, une entité hydrographique de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau. Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par un ensemble de tronçons élémentaires. La BDCarthage Guadeloupe est maintenue par la DEAL Guadeloupe. La structure de la base de données est identique au format métropole.La BD Carthage Guadeloupe est une version validée par le SIE mais pas par l'IGN et que donc des problemes d'incompatibilité avec des referentiels IGN peuvent survenir (et qu'une mise à jour "officialisera" la BD Carthage avec la validation IGN).

-

Tracé de la Voie Vélo Régionale Type / Etat / Exploitant Longueur des tronçons. (VVR septembre 2022)

-

Un nœud hydrographique correspond à une modification de l'écoulement de l'eau. Il est toujours localisé à l’extrémité d’un tronçon hydrographique élémentaire. La classe des nœuds hydrographiques gérée par l'IGN comprend : - les confluences, diffluences, sources, embouchures et pertes de cours d'eau ; - les barrages de retenue ; - les barrages au fil de l'eau ; - les écluses (pour le passage ou le radoub) ; - les sources et les cascades d'intérêt touristique. Un nœud hydrographique est localisé par un sommet géométrique. Certains noeuds correspondent à un exutoire d'une zone hydrographique.

-

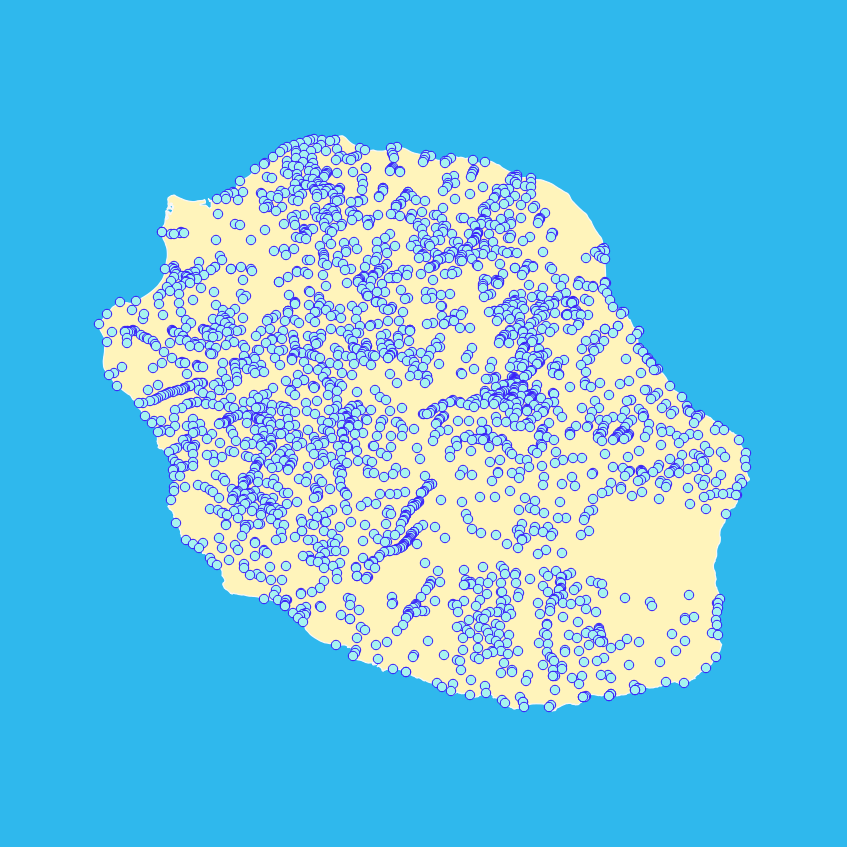

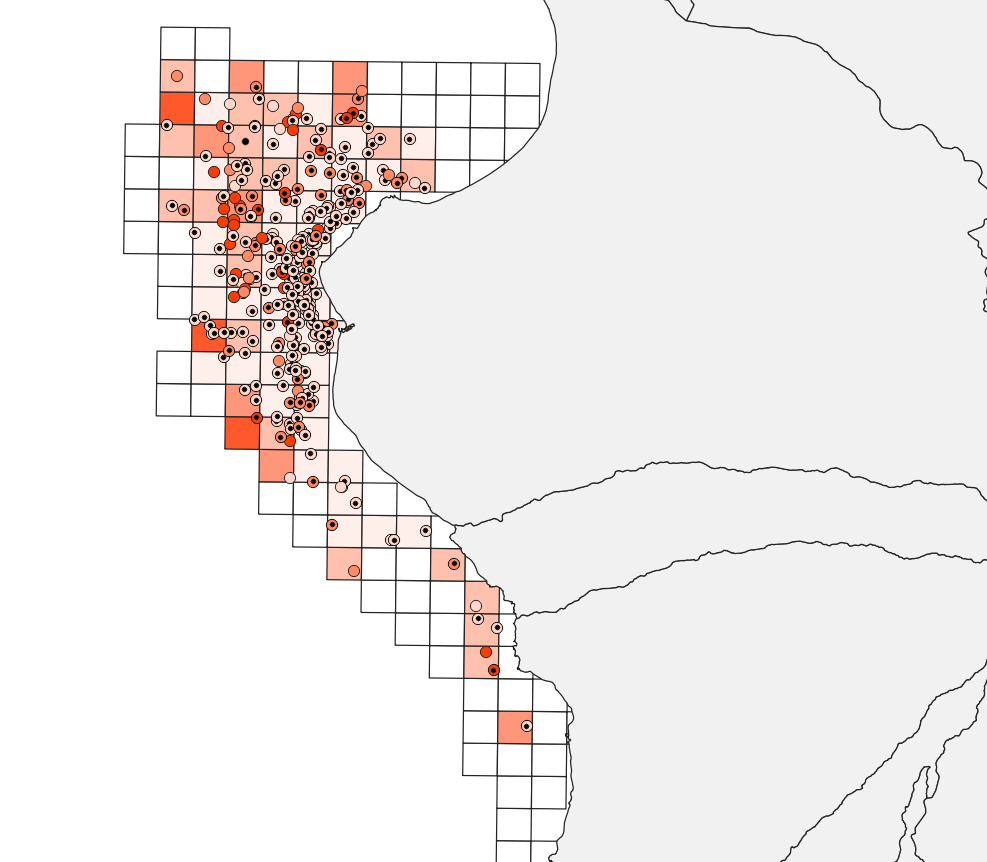

Entre 2017 et 2022, l’association Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) est en charge de mettre en œuvre une mesure de compensation de la Nouvelle Route du Littoral MCM05 intitulée "Amélioration des conditions de quiétude des mammifères marins et des tortues marines pour la durée du chantier" et financée par la Région Réunion. Dans le cadre de ce programme, des sorties régulières en bateau sont réalisées pour non seulement répertorier les observations des mammifères marins et tortues marines mais également pour sensibiliser les usagers de la mer. Ici deux couches par année d'observation sont disponibles, une couche point permettant de répertorier toutes les observations du Dauphin long bec (Stenella longirostris) ; une couches polygone, correspondant à un maillage de 1 km de côté et permettant de visualiser les observations du Dauphin long bec en fonction de l'effort d'échantillonnage.

-

L'article R211-94 du code de l'environnement, transposant dans le droit français l'article 5 et l'annexe II de la directive Eaux Résiduelles Urbaines (91/271/EEC UWWT) définit les zones sensibles comme les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Note : Le terme de masse d'eau avait déjà été introduit pas la directive 91/271/EEC UWWT avant que la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) ne le réutilise. Ce sont deux concepts différents. Dans les faits on constate que lors des rapportages au titre de la directive Eaux Résiduelles Urbaines (91/271/EEC UWWT) et de la Directive Cadre sur l'Eau les bassins versant de zone sensible sont également rapportés en tant que zone sensible. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin (article R. 211-95).

-

Le produit FranceRaster® 2.0 est une collection pyramidale (emboîtement d'échelles prédéfinies) d'images cartographiques numériques en couleurs, obtenues par rasterisation de données vecteurs éditées par l'IGN : BD ADRESSE®, BD TOPO®, BD CARTO®, ROUTE 500® et ROUTE 120® et BD ALTI®. Cette pyramide d'images couvre l'ensemble du territoire français métropolitain de l'échelle 1 : 4 000 000 à l'échelle 1 : 2 500 en 11 paliers. Elle couvre les DOM du 1 : 200 000 au 1 : 2 500. Le produit FranceRaster® se compose d'images numériques et d'indications de géoréférencement. .

-

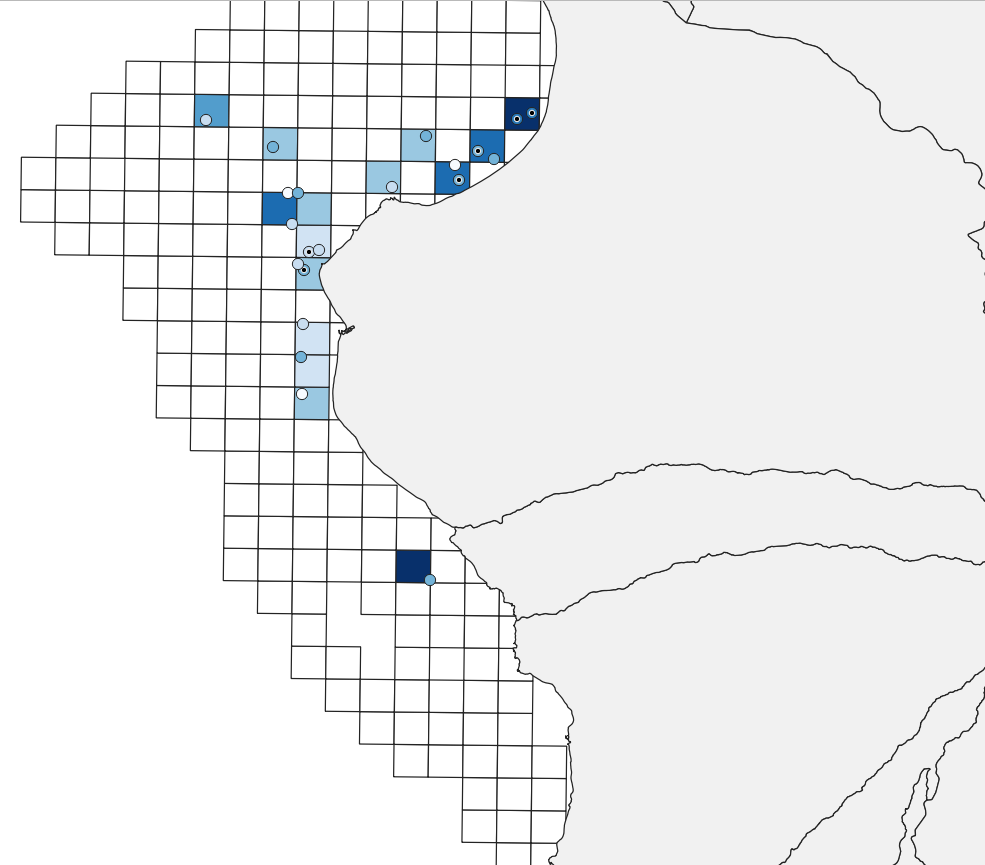

Entre 2017 et 2022, l’association Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) est en charge de mettre en œuvre une mesure de compensation de la Nouvelle Route du Littoral MCM05 intitulée "Amélioration des conditions de quiétude des Mammifères Marins et des tortues marines pour la durée du chantier" et financée par la Région Réunion. Dans le cadre de ce programme, des sorties régulières en bateau sont réalisées pour non seulement répertorier les observations des mammifères marins et tortues marines mais également pour sensibiliser les usagers de la mer. Ici deux couches sont disponibles, une couche point permettant de répertorier toutes les observations de baleines à bosses et une couche polygone, correspondant à un maillage de 1 km de côté et permettant de visualiser les observations de baleines en fonction de l'effort d'échantillonnage.

-

Le tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau permet de répondre à deux objectifs. Tout d’abord de détailler la composition de la masse d’eau cours d’eau en tronçons élémentaires situés en surface ou souterrains (de la même manière que la BDCarthage). La géométrie du thème Masse d’eau de surface / Rivières est alors l’agrégation des tronçons élémentaires qui la compose. Il permet également d’assurer la continuité du réseau de masses d’eau en créant des tronçons fictifs traversant les masses d’eau plan d’eau, côtière ou de transition mais également en permettant d’assurer la connexion des masses d’eau par l’intermédiaire d’affluents présent dans le réseau hydrographique de la BDCarthage mais non identifiés comme faisant parti d’une masse d’eau au regard des règles de constitution du référentiel des masses d’eau. Dans le cas où ce tronçon correspond à un tronçon élémentaire présent dans la BDCarthage, cet élément héritera donc des caractéristiques du tronçon hydrographique élémentaire en question. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de River Water Body Segment de WISE.

-

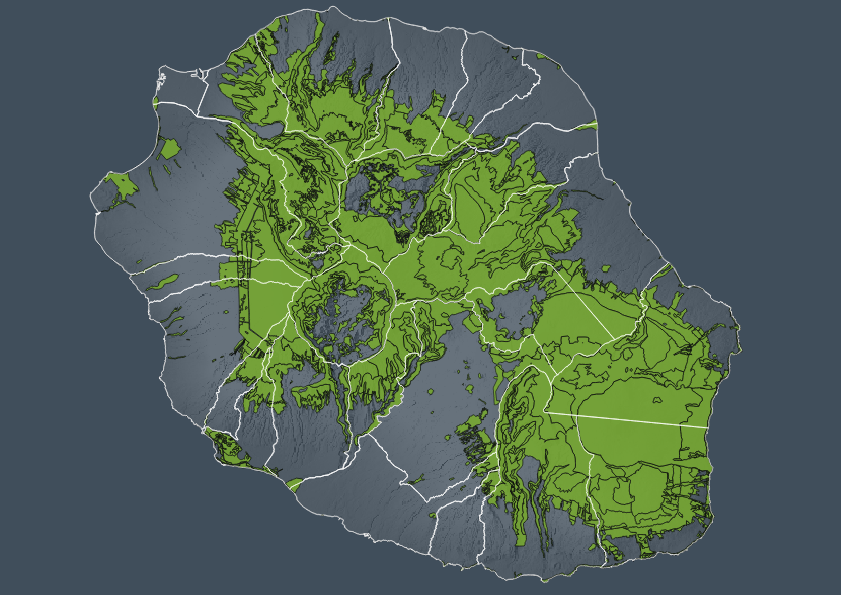

Depuis 2002, la cartographie des « milieux naturels remarquables » a sans cesse évolué sous l'impulsion de la Mission Parc national puis du Parc national. Cette amélioration s'est faite en quatre étapes : 2002-2005 : Mission Parc national ; pour élaborer son projet de Parc National elle avait demandé en 2001 et 2002 aux principaux experts de la végétation de l’île de La Réunion (Université, CBNM, SREPEN, Joël DUPONT, ONF), d’élaborer une carte de ces végétations et une analyse de leur valeur patrimoniale. Deux cartes principales sont issus de ces travaux : les milieux vulnérables (CBNM) et les milieux remarquables (Université) toutes deux réalisées à partir des ZNIEFF. 2006 : Synthèse et complètement pour réaliser une cartographie pour l'enquête publique du Parc national 2007-2010 : Parc national de La Réunion ; la cartographie des milieux naturels et des milieux transformés par la sylviculture a évolué régulièrement avec des mises à jour, et aussi avec l’apport de quelques études. La première est celle de la forêt semi-sèche sur la Grande Chaloupe, stage réalisé par Olivier Tesseydre en 2007. Le milieu naturel « 6 = Savane à latanier » a été revu en « Système de végétation semi-sèche de basse altitude (dans fourrés secs anthropiques) ». Puis il y a celles sur la Pandanaie (projet d'APPB + CBNM 2010 : Les zones humides de La Réunion, caractérisation phytosociologique, focus sur les pandanaies de la Plaine-des-Palmistes + …), sur la Savane Cimetière (PNRun), sur les zones humides (DIREN + ), pour le LIFE+ CONEXERUN (PNRun) … Il y a aussi une mise en cohérence avec les relevés de végétation des plan de gestion de l'ONF … Les types, sous-types et macrohabitat ont été améliorés et affinés. 2011-2012 : Corrections mineures à l'aide d'études du Parc national, des plans de gestion de l'ONF et d'avis d'experts.