Format

GeoPackage

12 record(s)

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Scale

-

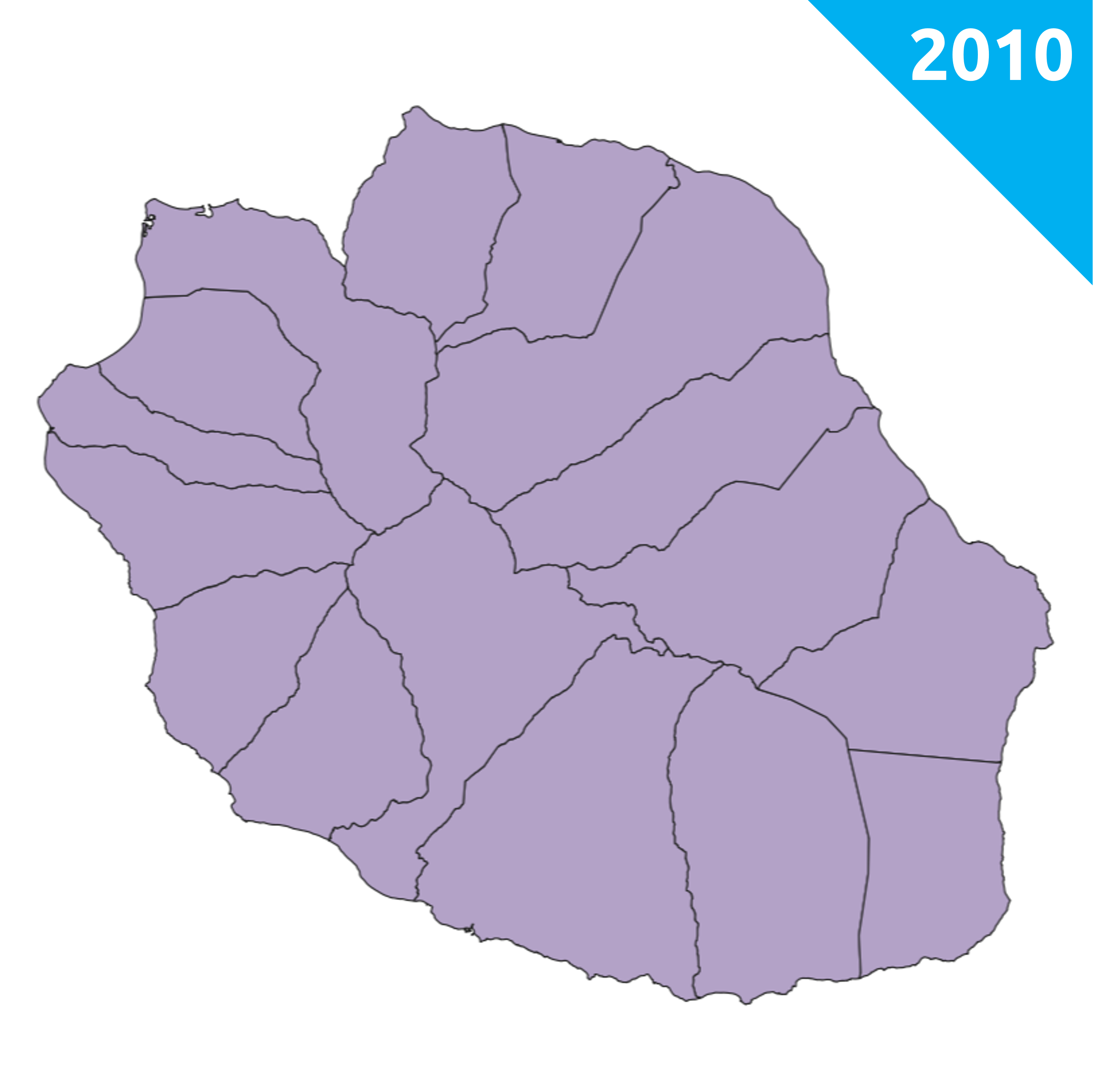

Le bien Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, sur deux critères : Paysage et biodiversité exceptionnels. Ce jeu de données décrit la contribution des unités paysagères et écologiques du bienà la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) au titre du critère (x) : "représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles". La typologie de contribution permet de caractériser finement le rôle de chaque secteur dans la reconnaissance internationale du site et d’intégrer cette sensibilité patrimoniale dans les projets, plans et programmes d’aménagement.

-

Réglementation du survol motorisé et des déposes en hélicoptère en coeur du Parc national de La Réunion

-

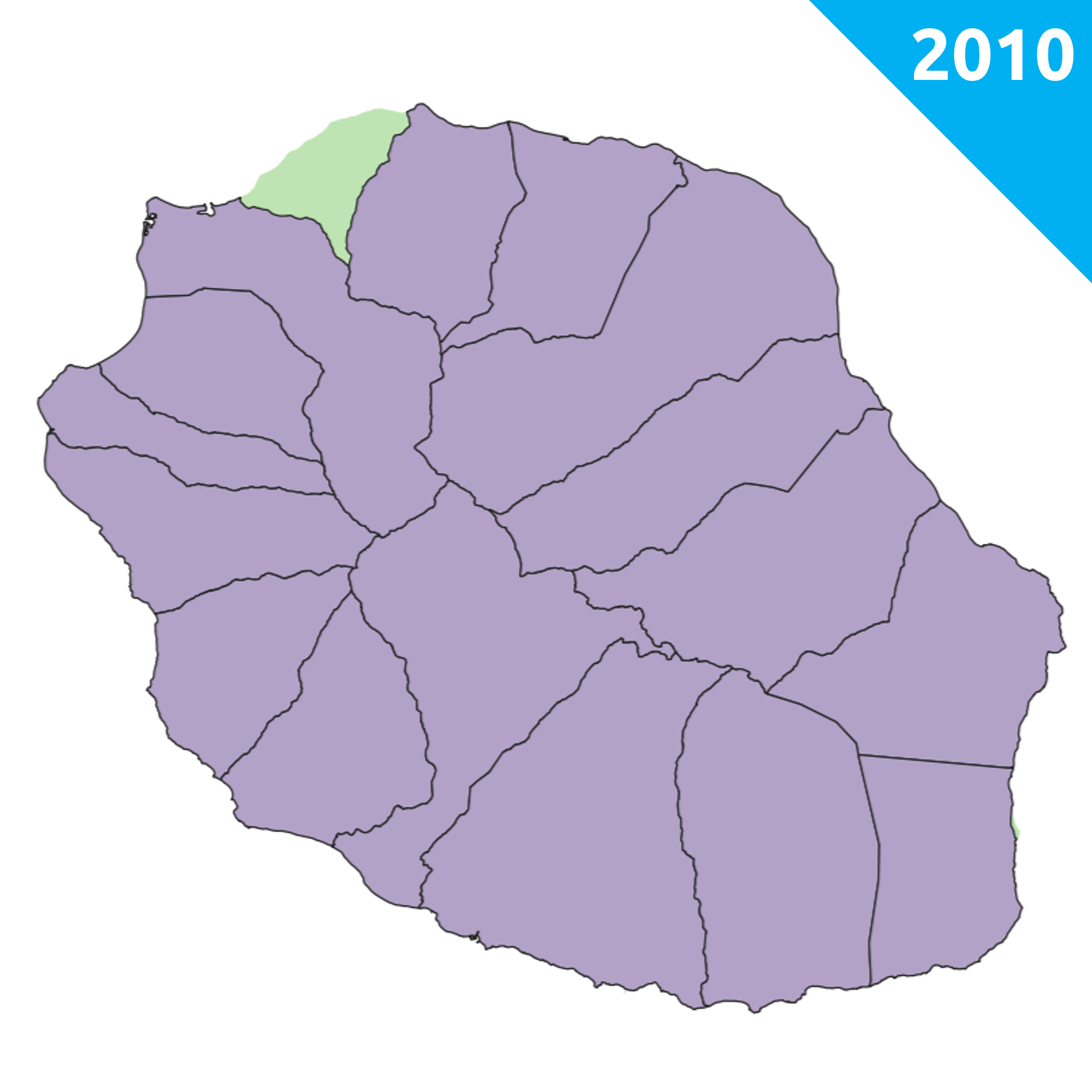

UNESCO – Contributions à la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du critère (vii) Le bien « Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion » est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010 au titre de deux critères : la valeur paysagère et la biodiversité exceptionnelle. Le présent jeu de données se concentre sur le critère (vii) : « Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ». La donnée cartographie la contribution des unités paysagères et écologiques du bien à cette Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE), en s’appuyant sur une typologie en quatre niveaux de contribution : 1 : Faible 2 : Modérée 3 : Élevée 4 : Majeure Ce jeu de données a pour objectif de caractériser finement la sensibilité paysagère patrimoniale du site. Il constitue un outil d’aide à la décision pour intégrer la VUE dans l’analyse des plans, projets et programmes d’aménagement situés dans ou à proximité du bien inscrit.

-

Périmètres de restriction et tronçons réglementés des manifestations publiques en cœur du Parc national de La Réunion selon la réglementation des manifestations publiques en vigueur au 01/01/2023.

-

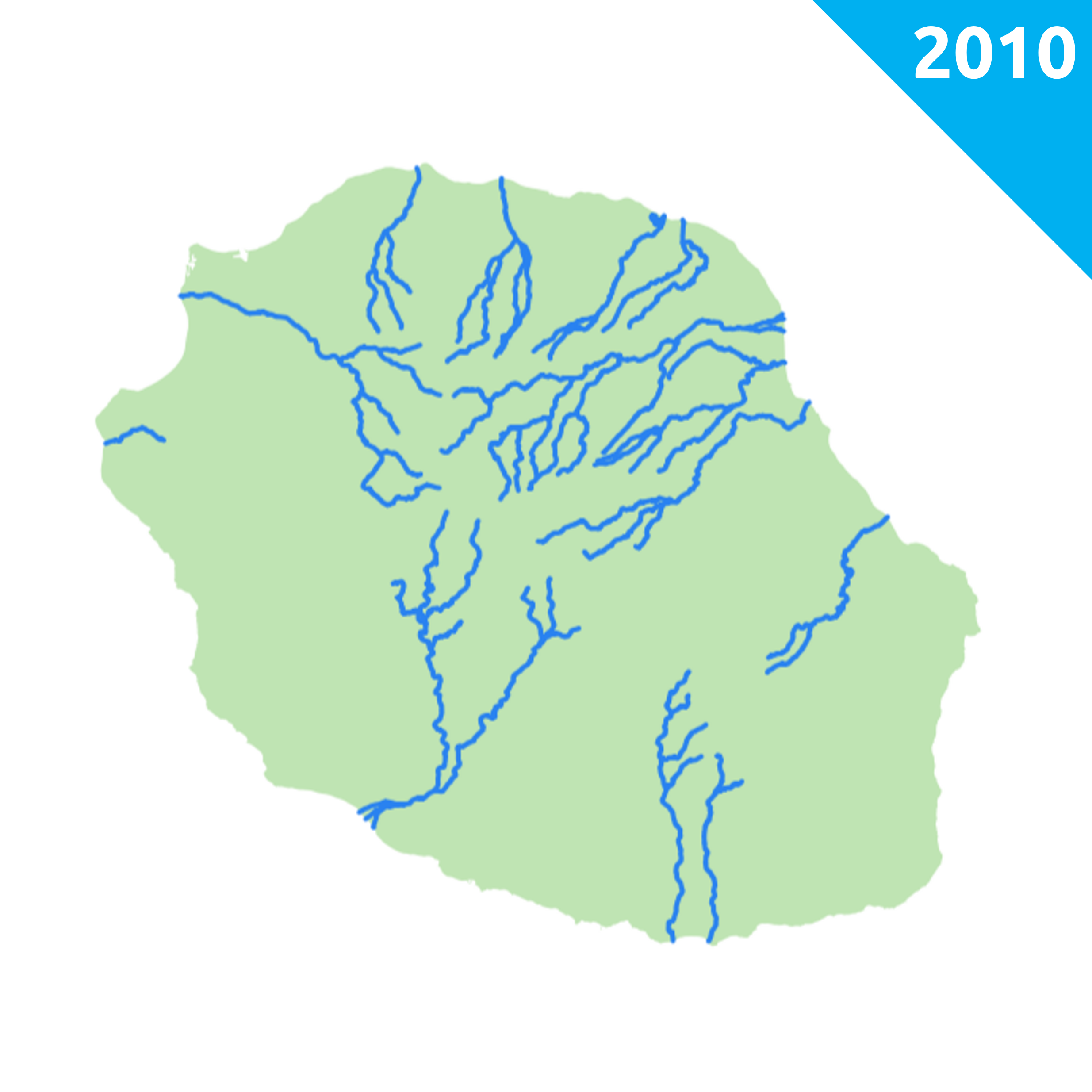

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin * versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. Il est un instrument essentiel de la mise en oeuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE). A ce titre, 68 SAGE ont été identifiés comme nécessaires par les SDAGE approuvés en 2009 (période 2010-2015) et 62 SAGE ont été identifiés comme nécessaires par les SDAGE approuvés en 2015 (période 2016-2021) pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés par la DCE.

-

Périmètres de restriction des prises de vue et son dans le cadre d'une activité professionnelle en cœur du Parc national de La Réunion selon la réglementation des manifestations publiques en vigueur au 01/01/2023.

-

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Elle permet de définir les objectifs environnementaux, d’évaluer l’état des milieux et ultérieurement de vérifier l’atteinte de ces objectifs. Les masses d'eau souterraine, s’appuyant sur les travaux réalisés sur le référentiel hydrogéologique BDRHF V1 ont été identifiées et délimitées pour la première fois en 2004 puis ont été mises à jour en 2010. Elles ont fait l’objet du rapportage à la Commission Européenne sur la mise en œuvre de la DCE le 22 mars 2010, puis d’un rapportage correctif en février 2011, prenant ainsi en compte les dernières mises à jour. Début 2013, un travail de mise en cohérence et de mise au format Sandre de la version rapportée à l’Europe de février 2011 a été réalisé. La version désormais diffusée sur le site du SANDRE est conforme au rapportage de 2010 corrigé février 2011 ; elle contient cependant un certain nombre d’anomalies, présentes dans les données rapportées, et mises en exergue dans le rapport BRGM/RP-62141-FR. Ces anomalies feront l’objet de corrections dans la prochaine version du référentiel Masse d’eau (masses d’eau provisoires, définies pour l’Etat des Lieux 2013, puis masses d’eau pour le plan de gestion 2016-2021). Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.2. Le découpage retenu pour les masses d’eau répond aux quelques grands principes exposés ci-après : Les masses d’eau sont délimitées sur la base de critères géologiques et hydrogéologiques, Le redécoupage des masses d’eau pour tenir compte des effets des pressions anthropiques doit rester limité. Les limites des masses d’eau doivent être stables et durables A l’image des masses d’eau superficielle, la délimitation des masses d’eau souterraine est organisée à partir d’une typologie. Cette typologie s’inspire largement de celle élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la BD RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements). Elle comprend deux niveaux de caractéristiques, principales et secondaires. Les masses d’eau peuvent avoir des échanges entre elles. Tous les captages d’Alimentation en Eau Potable, fournissant plus de 10 m3/jour d’eau potable ou utilisés pour l’alimentation en eau de plus de 50 personnes, doivent être inclus dans une masse d’eau. Les eaux souterraines profondes, sans lien avec les cours d’eau et les écosystèmes de surface, dans lesquelles il ne s’effectue aucun prélèvement et qui ne sont pas susceptibles d’être utilisées pour l’eau potable en raison de leur qualité (salinité, température…), ou pour des motifs technico-économiques (coût du captage disproportionné) peuvent ne pas constituer des masses d’eau. Compte tenu de sa taille, une masse d’eau pourra présenter une certaine hétérogénéité spatiale tant au niveau de ses caractéristiques hydrogéologiques que de son état qualitatif et quantitatif. En un point quelconque plusieurs masses d’eau peuvent se superposer. La couche PolygMasseDEauSouterraine résulte de l’agglomération en un seul fichier, de l’ensemble des masses d’eau souterraine divisées en multipolygones élémentaires correspondant à chacun de leur niveau de profondeur. La totalité du territoire national est couverte, les polygones se chevauchent. En d’autres termes, si l’on cherche à identifier les masses d’eau présentes en un point du territoire, cette couche pourra rendre 1 à 10 masses d’eau différenciées uniquement par l’ordre de superposition associé. Conforme au dictionnaire de données SANDRE V1.2, la couche est composée des mêmes attributs que la couche MasseDEauSouterraine avec : - L’ajout du champ « Niveau » : Niveau de profondeur du multipolygone élémentaire de la masse d’eau souterraine ; - L’ajout du champ « CdPolygMasseDEauSouterraine » : Code unique du multipolygone élémentaire de la masse d’eau souterraine.

-

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Elle permet de définir les objectifs environnementaux, d’évaluer l’état des milieux et ultérieurement de vérifier l’atteinte de ces objectifs. Les masses d'eau souterraine, s’appuyant sur les travaux réalisés sur le référentiel hydrogéologique BDRHF V1 ont été identifiées et délimitées pour la première fois en 2004 puis ont été mises à jour en 2010. Elles ont fait l’objet du rapportage à la Commission Européenne sur la mise en œuvre de la DCE le 22 mars 2010, puis d’un rapportage correctif en février 2011, prenant ainsi en compte les dernières mises à jour. Début 2013, un travail de mise en cohérence et de mise au format Sandre de la version rapportée à l’Europe de février 2011 a été réalisé. La version désormais diffusée sur le site du SANDRE est conforme au rapportage de 2010 corrigé février 2011 ; elle contient cependant un certain nombre d’anomalies, présentes dans les données rapportées, et mises en exergue dans le rapport BRGM/RP-62141-FR. Ces anomalies feront l’objet de corrections dans la prochaine version du référentiel Masse d’eau (masses d’eau provisoires, définies pour l’Etat des Lieux 2013, puis masses d’eau pour le plan de gestion 2016-2021). Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.2. Le découpage retenu pour les masses d’eau répond aux quelques grands principes exposés ci-après : Les masses d’eau sont délimitées sur la base de critères géologiques et hydrogéologiques, Le redécoupage des masses d’eau pour tenir compte des effets des pressions anthropiques doit rester limité. Les limites des masses d’eau doivent être stables et durables A l’image des masses d’eau superficielle, la délimitation des masses d’eau souterraine est organisée à partir d’une typologie. Cette typologie s’inspire largement de celle élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la BD RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements). Elle comprend deux niveaux de caractéristiques, principales et secondaires. Les masses d’eau peuvent avoir des échanges entre elles. Tous les captages d’Alimentation en Eau Potable, fournissant plus de 10 m3/jour d’eau potable ou utilisés pour l’alimentation en eau de plus de 50 personnes, doivent être inclus dans une masse d’eau. Les eaux souterraines profondes, sans lien avec les cours d’eau et les écosystèmes de surface, dans lesquelles il ne s’effectue aucun prélèvement et qui ne sont pas susceptibles d’être utilisées pour l’eau potable en raison de leur qualité (salinité, température…), ou pour des motifs technico-économiques (coût du captage disproportionné) peuvent ne pas constituer des masses d’eau. Compte tenu de sa taille, une masse d’eau pourra présenter une certaine hétérogénéité spatiale tant au niveau de ses caractéristiques hydrogéologiques que de son état qualitatif et quantitatif. En un point quelconque plusieurs masses d’eau peuvent se superposer.

-

Le tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau permet de répondre à deux objectifs. Tout d’abord de détailler la composition de la masse d’eau cours d’eau en tronçons élémentaires situés en surface ou souterrains (de la même manière que la BDCarthage). La géométrie du thème Masse d’eau de surface / Rivières est alors l’agrégation des tronçons élémentaires qui la compose. Il permet également d’assurer la continuité du réseau de masses d’eau en créant des tronçons fictifs traversant les masses d’eau plan d’eau, côtière ou de transition mais également en permettant d’assurer la connexion des masses d’eau par l’intermédiaire d’affluents présent dans le réseau hydrographique de la BDCarthage mais non identifiés comme faisant parti d’une masse d’eau au regard des règles de constitution du référentiel des masses d’eau. Dans le cas où ce tronçon correspond à un tronçon élémentaire présent dans la BDCarthage, cet élément héritera donc des caractéristiques du tronçon hydrographique élémentaire en question. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de River Water Body Segment de WISE.

-

Une masse d'eau côtière est une partie distincte et significative des eaux de surface situées entre la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et une distance d’un mille marin. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Coastal Water Body (CWBODY) de WISE.