Topic

environment

148 record(s)

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Scale

Resolution

-

Un parc national est un espace terrestre ou maritime dont le milieu naturel et, le cas échéant, le patrimoine culturel, « présentent un intérêt spécial » (art. L. 331-1 Code de l'Environnement) Le territoire d'un parc national est composé de deux zones : - le cœur du parc. Afin de préserver le caractère du parc, ce territoire est soumis à une réglementation particulière qui encadre plus ou moins fortement certaines activités afin de s’assurer de leur compatibilité avec la préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager. A l’intérieur de cet espace, des réserves intégrales peuvent être constituées pour des raisons scientifiques. Un parc national peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l’État pour constituer un cœur marin ou une aire maritime adjacente. - l’aire d’adhésion. Cette zone qui entoure le cœur du parc résulte de la libre adhésion à la charte du parc national des communes situées à l’intérieur d’un périmètre optimal fixé par le décret de création du parc. La charte du parc national est un document issu de la concertation qui a pour objectif de traduire la continuité écologique et l’existence d’un espace de vie entre le cœur et l’aire d’adhésion. Elle vise à fédérer les engagements de chaque collectivité signataire autour d’un projet de développement durable. La charte est un projet concerté de territoire. Elle concerne à la fois le cœur et l'aire d'adhésion. Construite collectivement avec les communes et les acteurs du territoire, elle indique les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable retenues pour le territoire pour une durée de validité de 15 ans. Les territoires des communes qui adhèrent à la charte du parc national constituent l'aire d'adhésion du parc national (AA) Les communes, pour leurs territoires hors cœur, qui décident de ne pas adhérer à la charte restent en 'aire potentielle d'adhésion' (APA). Elles ont néanmoins la possibilité d'adhérer à la charte trois ans après son approbation. La révision de la charte est lancée 12 ans après son approbation, le processus consultatif dure en moyenne 3 ans. Après cette période de 15 ans, l'ensemble des communes sont à nouveau consultées, sur la charte révisée. Les codes utilisés dans les tables sont les suivants : CTPN (cœur terrestre du parc national), CMPN (cœur marin du parc national), AMAPN (aire maritime adjacente du parc national), AAPN (aire d'adhésion du parc national), APAPN (aire potentielle d'adhésion du parc national)

-

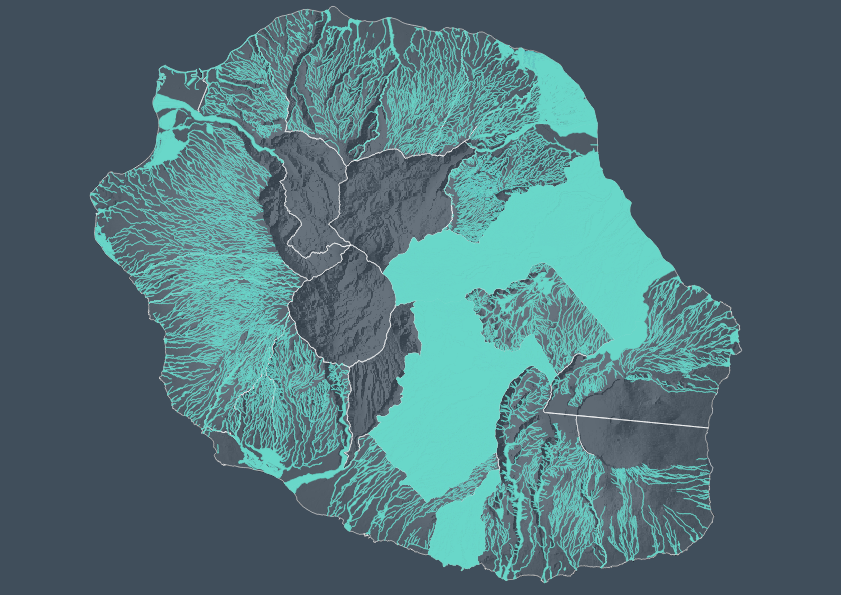

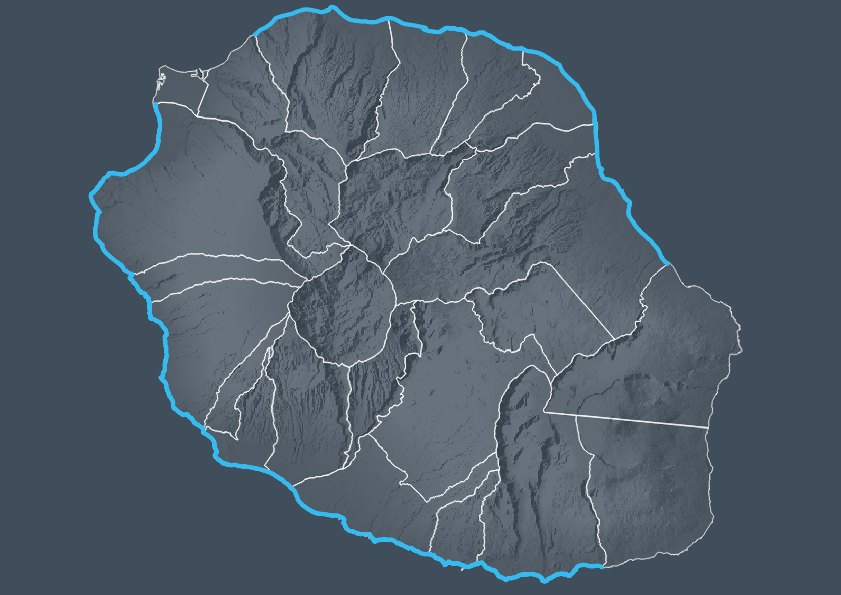

Cartographie des zones inondables sur les communes de l'Ile de La Réunion, sur la base des connaissances disponible à ce jour

-

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un secteur du territoire national sur lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. Il existe des ZNIEFF de type I et des Znieff de type II. Au cours de l'année 2015, plusieurs campagnes exploratoires ont été initiées par la DEAL Réunion dans la perspective de définir et de consolider les périmètres ZNIEFF Mer de type I et II. Cette couche est temporairement hébergée sur sextant. Elle sera bientôt accessible sur le serveur de la DEAL Réunion à travers l’outil de cartographie dynamique CARMEN.

-

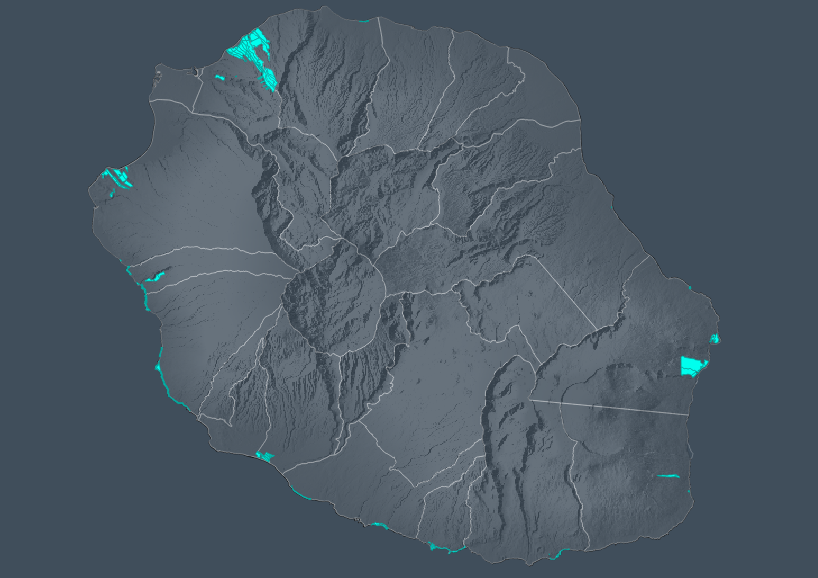

Ensemble des parcelles définitivement protégées par le Conservatoire du Littoral (acquises ou affectées à l'établissement) ou provisoirement confiées au Conservatoire

-

Réseau d'assainissement composé du linéaire de canalisation et des nœuds positionnant les ouvrages et appareillages au format RAEPA. "Le géostandard Réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement (RAEPA) rassemble les données géolocalisées nécessaires et suffisantes à l’inventaire a minima des réseaux supports des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées."

-

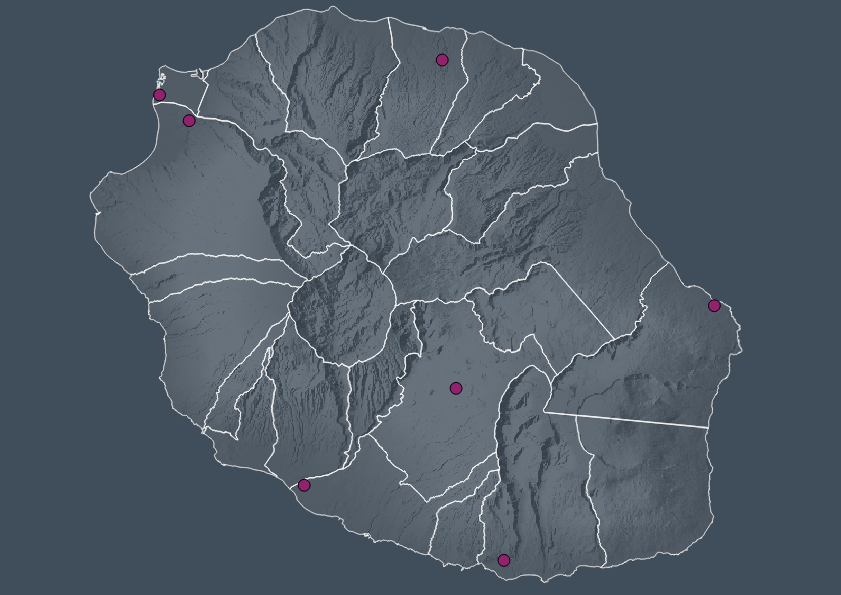

Cette étude réalisée au cours d'un stage de Master 2 (Marie PATRY, Université de La Rochelle) au sein du CEDTM (Léo PAIRAIN) et co-encadrée par Kelonia (Claire JEAN) et la SEOR (Martin RIETHMULLER) s'inscrit dans le cadre d'un financement européen de type FEDER concernant un projet intitulé "VELOUTIER" (Valorisation des Espaces Littoraux de l'Ouest réunionnais pour la ponte des Tortues marines : Impliquer, Éduquer, Réhabiliter). Il vise à mettre en oeuvre un ensemble d'actions concrètes de conservation sur 4 plages de la côte ouest réunionnaise (plages de Cap Champagne, du Cimetière Saint Leu, de la Souris Chaude et de la Ravine Mulla) afin de rétablir et maintenir le rôle fonctionnel des plages pour la reproduction des tortues marines. L'objectif est d'établir un diagnostic sur la répartition spatiale des nuisances lumineuses et les caractériser (intensité d’éclairement, couleur, orientation principalement) sur les plages de sable de l’Ouest de La Réunion (depuis la baie de Saint-Paul à la plage de Grande Anse). Ainsi les données acquises par Kélonia en 2011 peuvent être actualisées.

-

Les réserves biologiques de La Réunion. Cette couche est temporairement hébergée sur sextant. Elle sera bientôt accessible sur le serveur de la DEAL Réunion à travers l’outil de cartographie dynamique CARMEN.

-

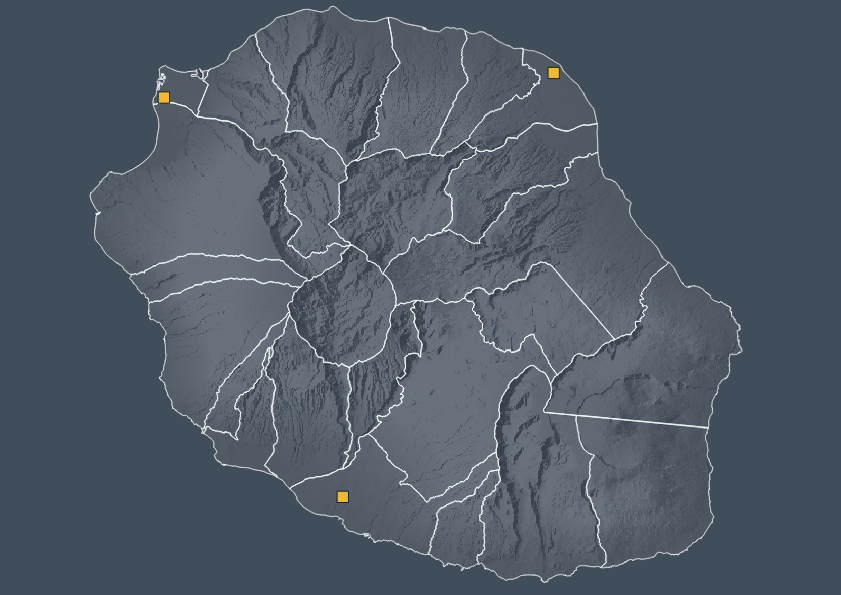

Position ponctuelle des plateformes de bois de palette où des gisements pouvant potentiellement être collectés.

-

Position ponctuelle des plateformes de déchets verts où des gisements pouvant potentiellement être collectés.

-

Couche d'information relative au zonage du recul du trait de côte de la Réunion à échéance 100 ans, sans prise en compte du changement climatique.